Staatenhaus am Rheinpark, Saal 1

Das Rheingold

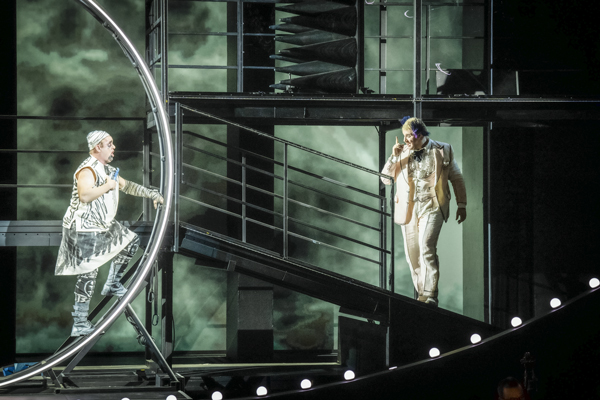

Das Rheingold

Foto: Matthias Jung

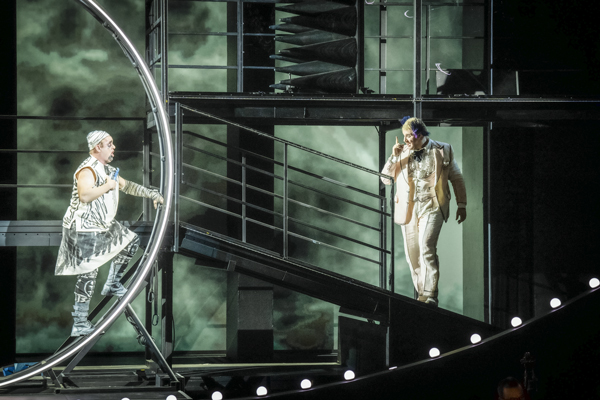

Das Rheingold

Foto: Matthias Jung

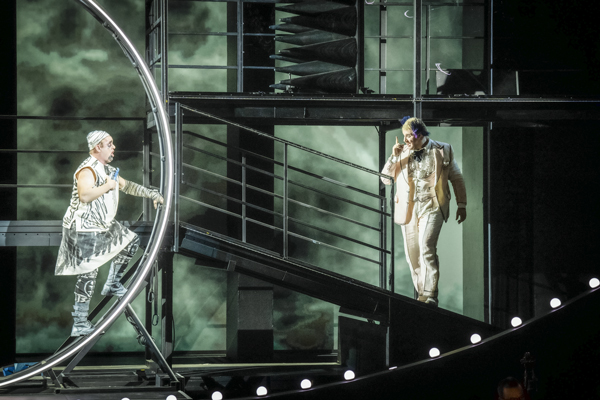

Das Rheingold

Foto: Matthias Jung

Das Rheingold

Foto: Matthias Jung

Das Rheingold

Foto: Matthias Jung

Das Rheingold

Foto: Matthias Jung

Das Rheingold

Foto: Matthias Jung

Das Rheingold

Foto: Matthias Jung

Das Rheingold

Foto: Matthias Jung

Das Rheingold

Foto: Matthias Jung

Das Rheingold

Foto: Matthias Jung

Das Rheingold

Foto: Matthias Jung

Vorabend zum Bühnenfestspiel DER RING DES NIBELUNGEN

Oper - Richard Wagner

Libretto vom Komponisten

In deutscher Sprache mit Übertiteln

Musikalische Leitung Marc Albrecht

Inszenierung Paul-Georg Dittrich

Bühne Pia Dederichs / Lena Schmid

Kostüme Mona Ulrich

Video Robi Voigt

Licht Andreas Grüter

Dramaturgie Svenja Gottsmann

Personen der Handlung

Wotan, Oberster Gott, Herrscher über Verträge und Gesetze

Fricka, Wotans Gattin, Göttin der Ehe

Freia, Göttin der Jugend und Schönheit

Fasolt und Fafner, Riesen, die für den Bau der Götterburg Walhall Lohn fordern

Loge, Gott des Feuers

Erda, Urmutter und Weissagerin

Donner und Froh, Wotans Brüder, Gott des Donners und Gott der Freude.

Alberich, ein Nibelungenzwerg

Mime, Alberichs Bruder

Die Rheintöchter (Woglinde, Wellgunde, Floßhilde): Bewacherinnen des Rheingoldes

Handlung

Am Grunde des Rheins hüten die Rheintöchter das Gold. Alberich begehrt sie vergeblich; aus Spott verraten sie ihm, dass derjenige, der der Liebe entsagt, das Gold rauben und daraus einen allmächtigen Ring schmieden könne. Alberich vollzieht diesen Liebesverzicht, entreißt das Gold und beginnt seine Herrschaft in der Unterwelt. Wotan und Fricka betrachten die neu erbaute Götterburg Walhall, die die Riesen Fasolt und Fafner errichtet haben. Doch der Preis ist hoch: als Lohn wurde Freia verpfändet. Wotan sucht nach Auswegen, da ohne Freias Äpfel die Götter altern würden. Loge schlägt vor, Alberichs Gold als Ersatz zu gewinnen. Die Riesen erklären sich einverstanden: Bringen Wotan und Loge den Schatz, wollen sie auf Freia verzichten. In der Nibelungenwelt zwingt Alberich sein Volk zur Arbeit am Goldschatz und schmiedet den Ring. Mit Tarnhelm und Peitsche unterdrückt er sie grausam. Wotan und Loge locken Alberich durch List dazu, die Macht des Tarnhelms zu erproben. Als er sich in ein Tier verwandelt, fangen sie ihn und entreißen ihm Ring und Schatz. Verzweifelt verflucht Alberich den Ring: er soll jedem Besitzer Unheil bringen. Die beiden Götter kehren zurück zur Erdoberfläche und treffen Fasolt und Fafner. Die Riesen bestehen auf dem Gold als Ausgleich für ihre Leistung. Als Wotan den Ring behalten will, erscheint Erda und warnt ihn eindringlich. Er gibt nach. Fasolt und Fafner teilen die Beute, wobei Fafner seinen Bruder erschlägt – der Fluch erfüllt sich sofort. Nun ziehen die Götter in Walhall ein, während die Rheintöchter klagend ihr Gold zurückfordern. Ein gewaltiger Regenbogen spannt sich als Brücke über den Rhein, doch die Vorahnung künftigen Unheils liegt schwer über der Szene.

Zum Werk

„Das Rheingold“ ist der Vorabend zu Wagners monumental angelegter Tetralogie Der Ring des Nibelungen. Die ersten Skizzen entstanden in den frühen 1850er-Jahren, komponiert wurde die Oper 1853/54, die Uraufführung erfolgte 1869 in München unter König Ludwig II., gegen Wagners ursprünglichen Plan, den gesamten Zyklus erst vollständig zu präsentieren. Das Werk markiert den Beginn eines einzigartigen musikdramatischen Projekts des 19. Jahrhunderts, das mythische Stoffe germanischer und nordischer Tradition mit zeitkritischen Reflexionen verbindet – etwa über Macht, Gier und den zerstörerischen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die Reaktionen nach der Uraiührung waren geteilt: Während Wagnerianer in dem Werk die Erfüllung einer neuen dramatischen Kunstform sahen, empfanden Kritiker die endlosen deklamatorischen Szenen und das Fehlen traditioneller Opernnummern als Zumutung. Doch gerade diese Abkehr vom Konventionellen markiert den entscheidenden Fortschritt: die Geburt des modernen Musikdramas.

Zur Musik

Wagners Musikästhetik im „Rheingold“ unterscheidet sich grundlegend von der traditionellen Nummernoper. Rezitativ und Arie verschmelzen zu einem ununterbrochenen „durchkomponierten“ Fluss, getragen von einem hoch differenzierten Orchestersatz. Leitmotive – charakteristische musikalische Einfälle, die

Figuren, Objekte oder Ideen zugeordnet sind – bilden das strukturelle Rückgrat. So erklingt etwa das strömende Es-Dur-Arpeggio zu Beginn als musikalisches Bild des Rheins, oder das markante Motiv des Rings, das sich im weiteren Zyklus bedrohlich entfaltet. Das Orchester übernimmt dabei eine gleichberechtigte, ja oft führende Rolle: Es kommentiert, enthüllt verborgene Bedeutungen und verknüpft Handlungsebenen. Zugleich zeugt die Musik von Wagners Idee des Gesamtkunstwerks, in dem Dichtung, Musik und szenische Vision zu einer Einheit verschmelzen. Historisch betrachtet markiert „Das Rheingold“ den Aufbruch in die Spätromantik, doch weist es zugleich voraus auf Entwicklungen des 20. Jahrhunderts. Die Dichte der motivischen Arbeit und die chromatische Harmonik prägen das moderne Musiktheater nachhaltig. Zugleich bleibt das Werk ein Zeitzeugnis: Es reflektiert den Umbruch eine Epoche, in der industrielle und gesellschaftliche Spannungen die Frage nach Macht, Besitz und Schuld neu aufwarfen.

Sebastian Jacobs

DruckenSpielstätteninfo

So funktioniert´s

Ihre Vorteile

Eine tolle Geschenkidee!

Mitglieder werben Mitglieder

Häufige Fragen

Teilnahmebedingungen

So funktioniert´s

Ihre Vorteile

Eine tolle Geschenkidee!

Mitglieder werben Mitglieder

Häufige Fragen

Teilnahmebedingungen

Instagram

Instagram